-.-

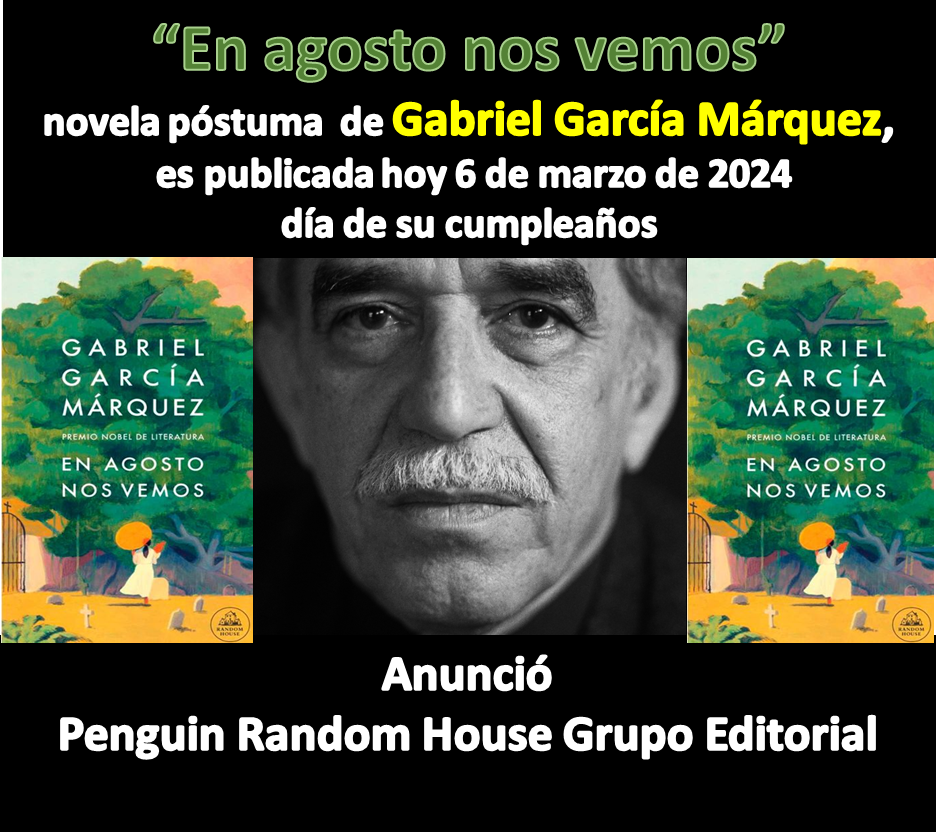

Este 6 de marzo, el día que marcaría su cumpleaños 97, Random House lanza

‘En agosto nos vemos’, la novela inédita del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, que vence al escepticismo de los puristas con la enorme expectativa de lo que serán sus últimas letras publicadas. Antes de su llegada a los lectores, puede leer en nuestra página todo lo que debe conocer del libro, de lo que representa en el corpus literario del escritor y de su particular lanzamiento.

Por Harold Alvarado Tenorio

De tal palo tal astilla es un refrán que hace referencia al carácter y las costumbres que se transmiten de madres a hijas. Quizás la primera vez que Gabriel García Márquez dio a conocer el primer capítulo de En agosto nos vemos fue en Madrid, en una lectura que hizo del texto durante el Foro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), un viernes de marzo de 1999. Entre el público estaban Felipe González y Mariano Rajoy, entonces ministro de cultura del gobierno de José María Aznar. GGM anunció que lo leído haría parte de un libro de cuentos y, pidiendo silencio, rogó a quienes se aburrieran saliesen sin hacer ruido, “para no despertar a los que se hubiesen dormido”. The New Yorker publicaría el mismo capítulo como Meeting in August, en una de las ediciones de finales de ese año y en traducción de Edith Grossman.

Se sabe que siguió trabajando en la historia varios años y, ya bien entrado el siglo nuevo, comentó que sería una novela. Tras su muerte, llegó a pensarse que la tenía abandonada porque había perdido las facultades del genio tras padecer de cáncer linfático, mientras combatía sin vigor el Alzheimer que le llevaría a la eternidad. Ahora sabemos que hizo más de doce versiones de ese cuento largo y que lo había enviado a uno de sus agentes literarios, que lo hizo leer de un tarado, que conceptuó que En agosto nos vemos no tenía la calidad, ni extensión, de sus famosas novelas y apenas superaba en algo a Memoria de mis putas tristes, donde un anciano putañero, al filo de la muerte, encuentra el amor de su vida con una mulatica de la clase obrera, que le vende su virginidad para ayudar a su familia. Tal vez el lector anónimo afirmó tal cosa porque supuso que las ventas del libro serían un fracaso por la amenaza del Nobel de no visitar más España en protesta porque Josep Piqué i Camps, que acaba de morir, exigía visados a los colombianos.

Los hijos de GGM decidieron, luego de consultarlo con la almohada y tras el fallecimiento de Mercedes Barcha, publicarla. En una versión ligeramente enmendada, pues en el antiguo manuscrito la protagonista, por ejemplo, tiene 52 años y viaja a la isla de sus amores profanos en un ferry de las tres de la tarde, y en esta tiene 50 y viaja a las dos.

La literatura de parábolas, me dijo una noche GGM en Siqueiros Piano Bar, frente a Magdalena Rodríguez, la inventó Jonás, cuando convenció a su mujer que había vuelto a casa con tres días de retraso porque se lo había tragado una ballena. En agosto nos vemos narra las vicisitudes del añejo matrimonio de Ana Magdalena Bach, inundado de melodías clásicas y melodías caribes, y las tres últimas aventuras de viajes eróticos a la isla donde reposan los restos de su madre Micaela, desde hace veintinueve años. Ana Magdalena Bach es una empedernida lectora de novelas raras y de amores contrariados, que ha cumplido medio siglo al final de la historia, casada con el director de un conservatorio, madre de una pareja de hijos, también melómanos o músicos que interpretan igual el chelo que otros instrumentos. Todos habitan un lugar que bien puede ser Cartagena de Indias, y la isla, San Andrés.

En la primera de las visitas que narra GGM, Ana Magdalena llega a la isla y la encuentra, como ha sido desde hace veintiocho años, un lugar de desolación y abandono, con las arenas y las calles sucias, niños semidesnudos y negros mutilados por la pólvora de la pesca furtiva, con un viejo hotel levantado por un senador que deseaba ser presidente y coches de alquiler destartalados y envejecidos por el óxido del salitre, pero con un cuarto de hotel que da a una laguna poblada de garzas azules. La noche después de la visita a la tumba de su madre, baja al comedor, ordena un bocadillo de jamón y queso y toma un brebaje de ginebra con hielo y soda que le anima antes del sueño pero que esa noche le lleva hasta los brazos de un ingeniero civil de cuarenta y seis años con quien comete el furor de capitular en cuerpo y alma.

“No le dejó ninguna iniciativa. Se acaballó sobre él hasta el alma y lo devoró para ella y sin pensar en él, hasta que ambos quedaron exhaustos en un caldo de sudor. Permaneció encima, luchando a solas contra las primeras dudas de su conciencia bajo el chorro caliente y el ruido sofocante del ventilador, hasta que se dio cuenta que él no respiraba bien, abierto en cruz bajo el peso de su cuerpo. Entonces descabalgó y se tendió bocarriba.

De pronto, como el rayo de la muerte, la fulminó la conciencia brutal de que había fornicado y dormido por la primera vez en su vida con un hombre que no era el suyo(… )

Hasta entonces no se había dado cuenta que nada sabía de él, ni siquiera el nombre, y que lo único que quedaba de su noche loca era un triste olor a lavanda en el aire purificado por la borrasca. Sólo cuando cogió el libro de la mesa de noche para guardarlo en el maletín se dio cuenta que él le había dejado entre sus páginas de horror un billete de veinte dólares” (En agosto nos vemos).

El año siguiente, Ana Magdalena tiene su alma tan irreconocible que decide tomar un taxi nuevo e instalarse en el Carlton, un hotel tan caro como el anunciado cementerio para turistas, donde entierran los muertos de pie para ahorrar terreno. Allí baila con un individuo de treinta años, como de museo de cera, caderas ceñidas, piel apagada, ojos ardientes, cejas frondosas y pelo negro, henchido en un esmoquin, tan postizo como sus maneras, pero patrón de una camioneta de dos asientos que se hacen catre, con equipo de sonido y ducha con bidé. Un encuentro que le dejó en el vientre una trilla de fuego con tres días de compresas y baños de asiento.

En el penúltimo viaje a la isla todos los hoteles de dos estrellas, incluido el Hotel del senador, están ocupados y tiene que buscar refugio en uno casi de lance en compañía de un hombre mayor que le lleva en su coche. Pero este amor de una noche resulta ser un obispo que “le dio un beso inocente que la estremeció hasta el alma, y siguió besándola mientras le quitaba la ropa pieza por pieza con una maestría mágica de los dedos, hasta que sucumbieron en un abismo feliz”. Y como el primero de la serie, le dejó un recuerdo entre las páginas del libro que estaba leyendo: una tarjeta de visita.

De regreso al continente y mientras leía otra vez en un diario realista de la peste de mediados del siglo XVIII en Londres, imaginando quien en verdad seria ese hombre holandés que decía la tarjeta de visita, Ana Magdalena va cayendo en cuenta que sus escasas aventuras amorosas de tantos años de visita a la isla han sido una ilusión, una quimera del destino: ya con cincuenta años encima estaba íngrima para siempre en un mundo de hombres: su marido no visita su cama, su hija había ingresado al convento, su hijo viajaba por el mundo tocando su chelo y sus amigas hacían lo mismo que ella en la isla, pero en la ciudad. Maldijo haber roto la tarjeta del obispo, pero una tarde, mientras tomaba las onces con ellas, vio a un caballero en traje de lino, con el cabello ceniciento y un bigotillo terminado en puntas que le recordó a alguien, pero solo más tarde, muchos días después, cayó en cuenta que era el primer amante, el que le había dejado los 20 dólares entre su libro de vampiros.

El último 16 de agosto vuelve al mismo hotel, las mismas calles avejentadas como su florista y recibió otro golpe del destino: supo porque su madre visitaba la isla y quiso ser enterrada allí. Ante la tumba encontró un promontorio de flores podridas por las lluvias, despojos de las que cualquier día del año dejaba un hombre de unos setenta años, con cabellos nevados, bigote de legislador y un bastón que convertía en paraguas.Edición del mesBalada para un loco

El argumento o tema del doble es un asunto conocido desde tiempos remotos. En las leyendas germánicas el doble fantasmagórico, el sosias, el doble que va a nuestro lado, nuestra sombra viva o bilocación, sería un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino según el cual una persona estaría al tiempo en dos o más lugares diferentes. De allí que los antiguos habitantes del mundo del hielo creyesen que ver al propio doble sería un augurio de la muerte, o que visto por amigos o parientes sería la indicación de una enfermedad o un problema de salud inminentes. Y hay quienes creen, como el sueco Johan August Strindberg, que quien ve su doble va a morir. Según Borges, estas apariciones espectrales vendrían de los espejos de metal o del agua, o de la memoria y los sueños, que nos hacen al tiempo espectadores y actores.

Cuando Gabito creció y viajó por el mundo hombres y mujeres creían en el amor, aspiraban a repetir las historias de sus padres, soportar el matrimonio y criar los hijos que nadie sabe para que vinieron al mundo. La izquierda que se descolocó en mayo de 1968, así proclamara el amor libre, lo que afanosamente buscaba era esa otra mitad nuestra, ese único y verdadero amor que liquidaría la soledad y las derivas de la existencia y, que lamentable, es la profecía incumplida.

Luego de haber recibido la revelación de las aventuras de su madre, Ana Magdalena, abrumada por las emociones deambula por los arrabales y da con un mago a quien preguntó dónde estaría el hombre de su vida y este le contestó con imprecisión certera: Ni tan cerca como tú quisieras ni tan lejos como tú crees. Regresa al hotel, rechaza a un joven pretendiente, hace una siesta larga y después de las cuatro va al cementerio a exhumar los restos de su madre para llevarlos consigo.

“El celador y un sepulturero de alquiler desenterraron el ataúd y lo abrieron sin compasión con las artes de un mago de feria. Ana Magdalena se vio entonces a sí misma en el cajón abierto como en un espejo de cuerpo entero, con la sonrisa helada y los brazos en cruz sobre el pecho. Se vio idéntica y con su misma edad de aquel día, con el velo y la corona con que se había casado, la diadema de esmeraldas rojas y los anillos de boda, como su madre lo había dispuesto con su último suspiro. No sólo la vio como fue en vida, con su misma tristeza inconsolable, sino que se sintió vista por ella desde la muerte, querida y llorada por ella, hasta que el cuerpo se desbarató en su propio polvo final y sólo quedó la osamenta carcomida que los sepultureros desempolvaron con una escoba y la guardaron sin misericordia en un saco de huesos.

Dos horas después, Ana Magdalena le dio una última mirada de compasión a su propio pasado y un adiós para siempre a sus desconocidos de una noche y a las tantas y tantas horas de incertidumbres que quedaban de ella misma dispersas en la isla. El mar era un remanso de oro bajo el sol de la tarde. A las seis, cuando el marido la vio entrar en la casa arrastrando sin misterios el saco de huesos, no pudo resistir su sorpresa. “Es lo que queda de mi madre”, le dijo ella, y se anticipó a su espanto.

“–No te asustes –le dijo–. Ella lo entiende. Más aún, creo que es la única que ya lo había entendido cuando decidió que la enterraran en la isla” (En agosto nos vemos).

Los habituales lectores de GGM quizás noten que En agosto nos vemos puede leerse como una historia de adulterios femeninos, nada indignos en un matrimonio católico, o como novela en clave, que oculta, tras la macabra sorpresa del final, la certeza de que nuestras vidas son actos sin sentido, sin ayer, sin presente ni futuro y forraje de la nada. Ana Magdalena es una alegoría, ni femenina ni masculina, de los espejos, las ideas o el coito, que dan continuidad al mundo humano. Y resucitan la nada, al servicio del sepulturero de turno, ese invento del capitalismo que suplantó el pensamiento mágico y las religiones.

Ana Magdalena es también quien lee su historia y siente el marasmo aterrador de los presagios y de “ese otro” que nos acompaña, como sombra. Ana Magdalena es tantas y tantos como los amantes anuales que recluta. Y más que pensamientos y voces de mujer, es la milenaria voz de los presentimientos, que termina por hacernos polvo, como los huesos y maderos del cofre de la madre. Como en Cien años de soledad y las tragedias griegas, En agosto nos vemos un acaso nefasto y obscuro sino gobierna la historia del sujeto. El sujeto no hace su historia: la padece.

Hay quienes creen que el laurel de GGM reside en una cosa llamada realismo mágico. Nada de eso. Su eternidad y hechizo son consecuencia de su lirismo, la médula de las grandes narraciones de nuestra lengua desde Cervantes y Rubén Darío. En agosto nos vemos percibimos ese aleteo de su prosa, pero también el cansancio y la lentitud de ella alcanzado el nuevo siglo. Lo que asombra es que estando enfermo de ese mal del olvido, los capítulos 1 y 5 conserven el ritmo poético de El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto, su obra maestra y su mejor autorretrato.

Que la protagonista sea en continente una señora de medio siglo, que su villa republicana esté abrumada por melodías clásicas y sus noches de infidelidad por danzones caribes, y sus lecturas sean libros que Gabito adoraba, todo ello y de consuno, no son cosa distinta que despojos para seguir dislocando, en el lector, el tiempo y el espacio de la nouvelle. Igual con las pinceladas de las miserias del mundo y sus pobrezas.

Los fragmentos eróticos son de una finura y contundencia comparable a algunas páginas La Romana, de Alberto Moravia, y son de una eficacia digna de los plano secuencia de De Sica o Rossellini. Gabito era de un pudor que solo se borra con la elevación que engendra la poesía, y sin duda, las canciones amor, que ocultan los mas salaces actos de lascivia con un andamiaje de virtudes y avemarías. Ni Lawrence, ni Miller, ni Navokov y menos Proust, se dan cita en esta narrativa lírica, digna de Lyckliga skitar, el filme de Vilgot Sjöman sobre Charlie el vergonzoso.

“No hubo más trámites. Ambos sabían ya a lo que iban, y ella sabía que era lo único distinto que podía esperar de él desde que bailaron el primer bolero. La asombró la maestría de mago de salón con que la desnudó pieza por pieza, con la punta de los dedos y sin tocarla apenas, como deshollejando una cebolla. En la primera embestida se sintió morir por el dolor y una conmoción atroz de ternera descuartizada. Quedó sin aire y empapada en un sudor helado, pero apeló a sus instintos primarios para no sentirse menos ni dejarse sentir menos que él, y se entregaron juntos al placer inconcebible de la fuerza bruta subyugada por la ternura. Nunca se preocupó por saber quién era él, ni lo pretendió, hasta unos tres años después de aquella noche brutal, cuando le reconoció en la televisión” (En agosto nos vemos).